“厕所革命”在中国的缘起、现状与言说

按:因为众所周知的原因,“厕所”最近又成为了重要的革命方向和建设目标。本文恰着眼于此,将“厕所革命”在中国的演变历程做出了细致梳理,是该话题目前比较好的一篇富有学理性探讨的文章。感谢《中原文化研究》编发并授权本号转载。

摘要:农耕文明背景下中国传统的厕所文化,以广大农村为“根据地”,以使用农家肥料为特点。工业文明、城市文明带来了中国文明形态的大转换,以及改革开放以来国外游客对厕所问题的诟病,才使得厕所及相关问题成为中国社会一个长期难以绕开的困扰。中国社会曾在不同时期自上而下地进行过一系列厕所改良实践,但并未取得与新的文明形态相匹配的成就。目前,“厕所革命”正在成为现代中国大规模和大面积“生活革命”的重要一环,而支撑“厕所革命”的“发展”“卫生”“文明”等言说,均与现代国家之市民社会的“公共性” 问题密切相关。

关键词: 厕所文化 文明形态 厕所革命 言说

作者简介:

周星,日本爱知大学国际中国学研究中心教授、北京师范大学社会学院人类学与民俗学系兼职教授;

周超,重庆大学法学院副教授。

中国的民俗学、文化人类学及社会学等学科,除偶尔一些田野报告会有片断零星的涉及之外,截至目前,对如厕行为 、厕所文化 、厕所文明、厕所革命及相关问题,几乎没有像样的研究。尽管一百多年来,厕所及相关问题一直是中国社会及文化一个难以绕开的困扰,但一般人民自不待言,甚至包括政治和文化精英在内也几乎对此没有起码的“ 文化自觉”,究其根源,主要还是因为在中国社会及文化所面临的诸多问题中,它可能处于最不重要、最难解决、最不自觉的末端。清末民初以来,中国人的如厕行为和厕所状况一直饱受列国人士诟病,在历经了若干有意无意地试图摆脱尴尬状况的实践之后,直到21世纪前10年,这个中国的“老大难” 问题才终于出现了真正的转机,这便是作为现 代中国大规模和大面积“生活革命”的重要环节之一 [1] ,当前在全国各地已经发生、局部地正在成为现实,眼下仍处于持续延展的“厕所革命”,不言而喻,它的重要性是无论怎么表述也不过分的。

一 农耕文明的“厕所文化”

不同文化的人们可能拥有不尽相同的如厕方式,以及各具特色的排泄物的管控和处置方式。以中国之大,厕所及有关的如厕行为方式和文化形态,自然也是多种多样。草原、森林和山地的游牧、游猎、游耕的族群,往往不设厕所或没有固定厕所,这并不说明他们对排泄行为没有规范或不卫生,只是说在其生存环境下,人畜的排泄物通常不构成问题。西南地区一些经营山地农耕的少数民族,有拒绝使用人粪尿作肥料的例子,在他们看来,和汉人用人粪尿施肥相比,他们的土地比较干净。假如和西方的冲水厕所相比,中国较多旱厕;具体到如厕方式,和西方人的坐式形成对照,东亚各国较多采用蹲式。不言而喻,中国民族也和人类其他所有的民族一样,在儿童“社会化”的过程中,促成其有关吃喝拉撒睡的文化规范,包括对排泄行为的自控、对排泄物的厌恶等,事实上,人类所有社会均没有例外地需要掩饰人身体的此类自然属性[2]10[3]31-37 。

汉族作为典型的农耕民族,其农耕文明的突出特点之一,便是较多使用人和家畜排泄物作为农作物的肥料,因此,人粪尿作为农家肥受到重视。在北方农村,农人有在冬闲季节提着粪筐和粪铲出门“拾粪”的传统。在河南省林县农村,冬天拾粪的一些老人,还把拾粪的经验编成小曲,如“拾羊粪上山坡儿,人粪背旮旯儿,狗粪墙拐角儿,驴粪上下坡儿,牛粪到荒草滩儿”。各地农谚都有“庄稼一枝花, 全靠肥当家” 之类的说法,这可以说是农耕文明乡土知识体系的一部分。和农耕文明形态适应的厕所文化,除了堆肥、收集人粪尿并视之为珍贵资源等内涵之外,确实视之为寻常之事,即便它有些脏臭,一般也不觉得其有多么难堪或多么难以接受,这可以说是中国最为一般和传统的“厕所文化”。

漫画《拾粪》

厕所在中国同样有悠久的历史。《说文》: “厕,清也。”其反训之义为言污秽当清除之。 秦汉时代的“溷”和“圂”字 ,有猪圈和厕所的两重含义,在出土的汉晋文物中有为数众多的猪圈和厕所功能兼备、厕所与牲口圈栏合为一体的泥塑明器。这种形态的厕所在中国的北方、华南及日本冲绳等地,一直延续至近代。尽管有研究者热衷于讲述汉代厕所已重视隐私并有通风设计 、唐朝设“司厕”官职 、宋朝时汴梁已出现公厕并有专人管理、清朝嘉庆年间还出现了收费厕所等史实,但一个基本的事实是,截至目前,在中国广大农村,现状依然是露天旱厕居多,使用人粪尿做肥料依然寻常可见。

美国社会学家葛学溥在《华南的乡村生活》中指出,凤凰村的人们“有限的卫生知识基于传统和迷信而非科学事实”,即便在较干净的房间,也随处可见垃圾、污水和一桶桶没盖的粪便;农民们每天都从便池舀起液体粪便,穿过村落挑到田间,给农作物施肥;人们在同一条凤凰溪打水和涮马桶[4]53-54。人类学家杨懋春在对山东省台头村的民族志描述中,较多涉及厕所及相关问题,“露天厕所对农民的健康是一大威胁。夏天厕所招来苍蝇,由于没有适当的办法把食物遮起来,苍蝇会再飞到食物上”。因此,“台头村的农民——其他许多村子的农民也这样——坚持所有饮用水都要煮沸,所有食物都要烧熟 ”[5]42-43 。应该说,类似的情形在中国各地乡村绝非罕见。另一位人类学家许烺光曾于1942年在中国滇西北一个处于霍乱爆发危难之中的村镇(西城),深入观察了当地旨在净化社区污染的打醮等仪式。他敏锐地指出,人们在面对疫病危机时采取的是宗教净化仪式和实际的清洁卫生相结合的方法,其中既包括投放预防霍乱的药物、药方,也包括规劝民众遵从道德劝诫。例如,当地警方有告示称:“严禁放养各类动物。严禁随地大小便,乱扔垃圾。违者格杀勿论。” 与此同时,也有社区长者的劝告:“ 祈祷、禁欲 ,严禁污秽不堪。”人们把当地教会学校和医院在其厕所内外使用石灰粉消毒的方法(这种情形在1940—1970年的中国颇为普遍),引申到用石灰粉在住宅门前画出半圆形的线以抵御病魔的新尝试。通常,人们是不打扫街道的,就连自家门前也不清扫,但在非常时期,也能够接受包括不乱扔垃圾、不随地大小便之类的公共道德劝诫[6]35-43 。

在东亚各国近现代化之前的京都、江户、汉城和开封、北京、广州等人口较多的都市,都曾有过城里居民的粪尿为周边农村所需求,郊区农民通过各种方法把城里人的排泄物拉回来做肥料的情形。在日本,二战结束后,特别是 20世纪50年代,逐渐增多的化肥使人粪尿失去了经济价值;20世纪60年代,各地开始建立粪尿处理站,实行化学处理;1970—1980年期间,下水道和水洗厕所遂逐渐普及开来[7]405-421。在中国,以北京为例,此种状况一直持续到20世纪70年代,实际上直到20世纪末,北京才最终彻底淘汰了“掏粪工”这一职业。

1964年当选为第三届全国人大代表的“掏粪工”时传祥

在江南水乡,直至不久前,仍普遍有以室内马桶作为便溺之器的习俗。早晨,主妇到小溪涮马桶,然后,把马桶晾晒在门口。马桶里的秽物一般直接倒进河溪里,对公共卫生有很大妨害。现在,由于卫生科学知识的逐渐普及,即便在乡下,民宅也越来越多地采用新式抽水马桶,于是,传统的马桶就退出了日常生活,但它作为民间婚礼中的“子孙桶”仍是必不可少的陪嫁物。马桶在婚礼上具有生殖象征的隐喻,说明民间乡俗并不以其为“秽”。在中国的民俗文化中,虽也有“厕神”的存在,但她不管厕所,更不管厕所卫生,其职能主要是“能占众事”“卜未来蚕桑”。

迎紫姑(厕神)仪式

二 文明形态转换和来自“外部”的诟病

我们有理由将中国饱受列国人士诟病的 “厕所问题”,理解为是中国社会从农耕文明朝工业文明、从乡土社会朝都市化社会转型的过程中出现的。以农耕文明为背景,传统的“厕所文化”以广大农村为“根据地”,但经由现代化进程带来的新文明形态,亦即工业文明、都市文明,导致中国出现了文明形态的大转换。正是在这个转换的进程中,厕所在所难免地成为严重和深刻的“问题”。20世纪50年代以来,中国化肥工业迅速发展,各种形态的化学肥料和农药一起大举进入乡村,不断弱化着农户对有机肥料的依赖。

在中国广大农村,乡民们以农家肥料为依托,对化肥的进入半推半就,就短期效果而言,农家有机肥无法与化肥竞争,但各地流行的说法是化肥导致土壤板结,需用有机肥予以缓解,于是,在化肥和有机肥之间形成了相互参合的格局。与此同时,在城镇和郊区农村之间曾经的人粪尿市场供需关系,很快发生了变化。北京大约到20世纪70年代到80年代中期,郊区农村就不再需求人粪尿,而城里的排泄物必须全部由城市下水系统去处理。由于农村无法和城市一样在下水处理系统方面获得进步,因此,城乡的差别在厕所和排泄物的处理方面就显得更加突出了。

改革开放以来,伴随着中国都市化进程的拓展,厕所问题也越来越突出。都市化带来城市人口的高度聚集,人口剧增导致人粪尿处理日益成为市政头疼的大问题。中国城市独特的流动人口,使得原本就已非常严峻的“公厕”问题更加雪上加霜。北京、上海、广州、深圳等大都会,外来流动人口的与日俱增,使得有限的“公厕”完全无法满足基本需求。同时,由于城市管理水平有限,“公厕”卫生状况也陷入难以描述的状态。如此的“厕所问题”,不仅涉及社会“发展”的阶段,具有作为社会经济发展总问题之一环的复杂属性,它还同时涉及中国社会特有的结构,如城乡二元结构等更为深层的根源。

在当代中国人口密集的城市,居民们一般需要两类设施:一是家庭居室内卫生间配备的冲水马桶,二是外出时需要的公共厕所。这两种设施都需要有完备的下水排放或污物处理系统。现实的情形是,实际使用公共厕所的人往往就是都市社会的底层人群,如胡同居民、尚无稳定居所的流动人口等。媒体和一般公众对于城市公共厕所卫生状况的指责,和对利用者欠缺“公德”的排泄行为的指责之间存在着重叠关系,这些批评相对较少地指向城市公共厕所的管理缺失。最为常见的解释是,在社会转型期,人们的观念和(排泄)行为滞后于都市社会文明生活方式的要求。显而易见,和“私厕”(家厕) 相比,“公厕”问题在中国有着更为复杂的内涵[8]201-208 。也就是说,当代中国的“厕所问题”内涵着多层面的级差状态。它有可能以城市对外地人或乡下人的拒斥表象出来,例如,大量的都市基础设施,甚至包括公共服务部门和政府机关、企事业单位的厕所,往往回避向公众开放的义务。厕所问题作为城乡差距的一个侧面,往往很容易成为歧视乡下人/外地人和城里人/本地人优越感建构的依据。

更为尖锐和大声地批评中国“厕所问题”的,主要是列国来华人士及相关媒体。1978年,中国开始改革开放,海外观光客蜂拥而至,生活在现代都市或工业化社会的游客来到仍旧是农业国家的中国,从发达国家的立场观察属于第三世界的发展中国家,遭遇“厕所问题”或对中国厕所有惊人“发现”,感到严重不适,这并不奇怪。20世纪80—90年代,中国的厕所屡屡成为外国记者的题材,据统计,截至20世纪90年代初,批评过中国城市厕所问题的国内外新闻机构有几百家之多,相关报道文章数以万计[9]。 虽然这些批评让中国读者汗颜,但官方的《参考消息》依然持续不断地做了很多翻译和介绍,保持了开放和谦逊的基本姿态。正是这些“老外” 直言不讳的批评直接或间接地推动了中国改良厕所的努力。较早的努力是在全国所有的旅游景点、旅游线路,逐步设立相对较为体面的厕所,并对厕所进行评级。一个时期内,整个旅游系统的工作就是引导游客在一个相对封闭的系统内旅行,从机场到宾馆,再到景区景点,导游的职责之一就是尽量减少“老外”们接触普通民众所使用的那些不堪入目的厕所。

三 自上而下的厕所改良运动

由于厕所问题涉及中国各级政治精英均较为看重的国家形象,因此,很多相关努力就是自上而下推行的。1990年前后,借助北京市举办第十一届亚运会的契机,北京市政府组织进行了大规模的市容整洁行动,其中包括增建、改建公共厕所并开展卫生整治。1984—1989年,北京市新建、改建公共厕所1300多座,改建贯通下水道的溢流粪井1000个,扩大公共厕所面积1.6万平方米,增加坑位3300个,并使6000多座公共厕所初步实现了水冲。状况虽有些微改善,但依然捉襟见肘。截至1993年底,北京市大约有公共厕所5.7万座,但其中仅6800多座是由环卫部门管理的;70%的公共厕所分布在胡同小巷,而主要街道和繁华区仅有200余座。按照当时的国家标准,北京90%的公共厕所都极为简陋,属于第四类。这些无隔挡的厕所,其实就是一排蹲坑,卫生状况非常糟糕[10]。

“厕所革命”首倡人朱嘉明1987年1月6日在北京紫竹院公园内,背后是Clivus Multrum无水厕所

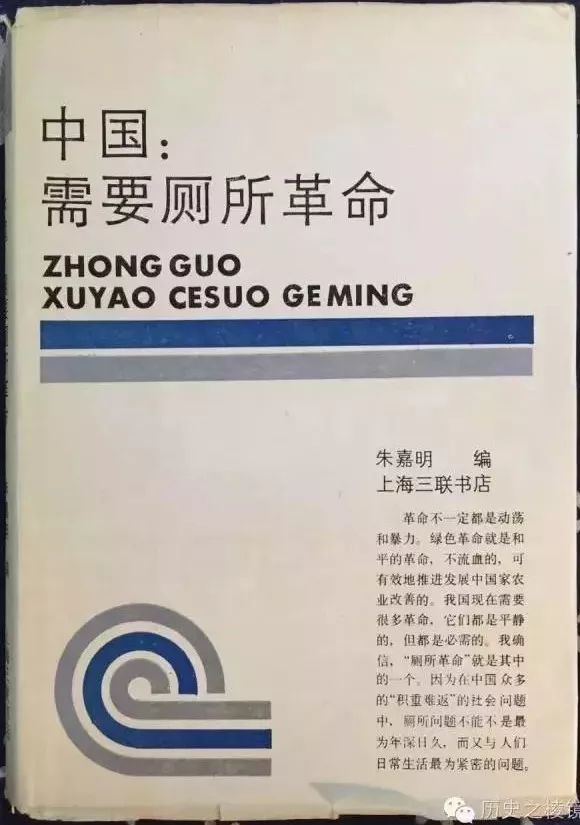

朱嘉明 编 《中国:需要厕所革命 》 上海三联书店,1988

在上述背景下,早在20世纪80年代末,就已有有识之士大力主张在中国推进一场“厕所革命”[11]1-5;到20世纪90年代初,中国公共媒体上则首次出现了“公厕革命”的讨论。1994年4月,由娄晓琪牵头的首都文明工程课题组(当时,笔者也是该课题组的成员),连 续在《北京日报》发表《北京的公厕亟须(此处原文为“需”)一场革命》《步履艰难的公厕革命》《公厕革命的出路何在?》等评论,提出要开展全民动员的公厕革命。1994年7月,该课题组制定了《首都城市公厕设计大赛方案》,截至当年11月中旬,共收到全国 20多个省(区、市)和美国、澳大利亚的作品340多件;随后,还在天安门广场举办了获奖作品展,旗帜鲜明地倡导“公厕革命”,这对当时北京市民的观念形成了一定的冲击。随后,1995年北京市举办第四届世界妇女大会、年北京举办奥运会、年上海举办世博会等,基于维护首都威望和展现国家形象的逻辑,北京和上海屡屡展开提升市民“文明”素质的活动,在这个过程中,城市公共厕所问题事实上成为对市政当局最具压力的考验[12][13]。

世界厕所峰会LOGO

2004年11月17日,第四届世界厕所峰会在北京举行,这在中国尚属首次。当时,北京市的规划是到年,“城区”新建、改建二类以上标准公共厕所3700余座,所占比例达到 90%,逐渐取消三类及以下卫生设施不达标的公厕;“近郊”的二类以上公厕的比例达 60%;“郊区城镇” 的二类以上厕所的比例达30%。这类规划虽然有助于缓解问题的严峻程度,但形成了区域级差状态,很难说具有普惠性。上海市的公厕短缺问题比北京略好一些,但同样存在布局不合理、男女厕位失衡、市民“不文明”用厕行为等诸多问题,为此,上海提出了建设现代化的公共厕所服务体系,致力于增加投资和强化管理,探索厕所市场化运营的机制等对策。于是,在北京和上海均陆续建立起一批收费厕所,其设施比较齐全,并有专职的保洁员。中国有许多城市采用了公厕“市场化”的路线,通过收费维持经营管理,但程度不等地存在“ 重收费、轻管理”的现象。随后有关公厕经营模式的争论,焦点之一就是“市场化”还是“公益化”(免费)。

和“国家形象”类似的还有“地方形象”。不少地方城市也相继有过一些具体的改厕实践,其中较著名的有年桂林市长李金早在桂林推动的旅游厕所革命、年南京市长罗志军在南京倡导的公厕革命,以及年山西省临汾市建设局长宿青平推动的临汾公厕革命等。年,国家旅游局在桂林召开“新世纪旅游厕所建设与管理研讨会”,在中国这是第一次以厕所为主题的全国性会议,会上发表的《桂林共识》成为中国第一个关于推进“厕所革命”的共同宣言。《桂林共识》的基本内容是:没有旅游厕所管理水平的现代化,就没有真正意义上的旅游业的现代化。桂林旅游厕所革命的具体做法是“政府推动 、以商建厕、以商养厕、以商管厕 ”,采取市场运作方式,在桂林城乡先后建设了849座旅游厕所,这使得城区和旅游景点平均每平方公里拥有5.7座旅游厕所,远远高出国家标准,从而极大地改变了桂林市旅游厕所建设与管理的落后面貌,改善了旅游环境、投资环境和市民生活环境。—年,桂林经过长达15年的持续努力,已经实现了旅游厕所的全域景点全覆盖,大幅度地改善了海内外游客的桂林印象。

桂林作为国际旅游城市,其厕所革命的动力机制更多地源自各国游客的观感和印象及其对市政当局带来的压力,正是由此产生的强烈的“形象焦虑”,推动了大举改善厕所的文明化运动。与此相对,在中国内陆的小城市临汾,厕所革命的兴起却多少具有“内发”的属性。众所周知,全国范围的都市化进程不仅带来了城乡景观的巨变,即便是在内陆的临汾,它也使城乡居民所面临的“公厕”短缺和如厕困苦局面进一步突显出来。好不容易进一趟城的乡村婆婆发誓“ 这辈子再不进临汾城 ”[14]21-38,意味着民众遭遇的如厕之苦难和羞辱,成为市政当局无法推卸的责任。正是此种“内发”性驱动,促使临汾市干部群众经多方实践和艰辛努力,终于大幅度地改善了当地民众的如厕环境,甚至其“城市公厕项目”还在年12月获得了第九届改善人居环境“迪拜国际最佳范例奖”。无论是基于“外来”挑剔所构成的国家或地方形象的压力,还是出于“内发”性驱动要去化解普通民众的困扰,中国的厕所革命在21世纪初开始提速,并逐渐获得实质性进展,这也表明中国已经和正在更为彻底和深刻地卷入到厕所文明的全球化进程之中[14]7 。

2014年,曾在桂林推动厕所革命的李金早转任国家旅游局长,年年初,国家旅游局便开始在全国推动旅游厕所革命。李金早认为,旅游厕所虽小,却是游客对一个国家和民族的第一印象,体现着一个国家和地区的综合实力,也直接关系着旅游产业、旅游事业的进一步发展[15]。年4月1日,习近平专门就厕所革命和文明旅游作出批示,要求从小处着眼,从实处着手,不断提升旅游品质。因为有国家领导人的指示和政府部门的主导,“厕所革命”前所未有地成为国家的文明工程。—年,国家旅游局推动的厕所革命迅速具备了全国性规模,较短时期内,各级地方政府均成立了厕所革命领导小组。国家旅游局出台《关于实施全国旅游厕所革命的意见》,修订《旅游厕所质量等级的划分与评定》标准,提出“数量充足、卫生文明(干净无味)、实用免费、管理有效”的具体要求,希望用3年时间,通过政策指导、资金调配和标准规范等多种途径,力争到年在全国新建厕所3.3万座,改扩建厕所2.4万座,最终实现旅游景区、旅游线路沿线、交通集散点、旅游餐馆、旅游娱乐场所、休闲步行区的厕所全部达到三星级标准[16]。年2月15日,国家旅游局颁布《关于表扬年“厕所革命” 先进市的决定》,对青岛等101个先进市(区)推进“厕所革命”的突出成绩予以表扬。这场厕所革命目前正由旅游景点景区、旅游线路沿途,进一步朝重点旅游城市扩展,并经由“全域旅游” 概念的中介,进一步向全国基层蔓延,成为自上而下、声势浩大的社会运动。

某省旅游政务网的“旅游厕所革命”专栏

四 乡村的“改厕”实践

近代以来中国的厕所改良,其实可上溯至民国时期。当时除“平民教育协会”及一些大学知识分子的努力外,1928—1937年间的上海市的卫生运动大会[17]135-140和20世纪30年代由蒋介石主导的“新生活运动”等均值得一提。前者是地方性的,目的主要是维护街道清洁(不随地便溺、吐痰、不乱扔垃圾诸类);后者则是全国性的,目的是想制造出全新的国民,两者都是由政府主导,具有自上而下的强制性。新生活运动试图将传统的道德(“礼义廉耻”)与一般人民的“食衣住行”相结合,但由于时代的局限,它对普通国民生活的实际影响非常有限。不过,这一运动提出的“新生活须知”对于“清洁”较为重视,包括保持厕所卫生、不随地小便等具体要求。其在江西省的具体实施过程中,还确定了“公共厕所改造办法”;对一些项目的落实情况实施检查时,也涉及公共厕所和屋内厕所的清洁问题,并敦促不达标者整改[18]5,111,138[19]161 。

宋美龄等主导的“新生活运动”

中华人民共和国成立后,政府推动的很多旨在提高国民卫生科学素养和保障国民健康的工作,往往程度不等地和厕所改良有关。1950—1970年期间的“爱国卫生运动”、“灭四害”( 苍蝇、蚊子、麻雀和老鼠)运动、治理血吸虫病工作等,都是如此。“爱国卫生运动”有“两管五改”的提法,亦即“管理饮用水源、管理分辨垃圾,改水井、改厕所、改畜圈、改炉灶、改造室内外环境”[20]115-116。推动“两管五改”的目的是,既适应农业生产需要,便于积肥和保护肥效,又防止和减少饮用水源和环境的污染,从而控制农村传染病的流行。20世纪90年代,农村改厕被纳入《中国儿童发展规划纲要》和中央政府《关于卫生改革与发展的决定》中,同时伴随着卫生乡镇县城的创建,农村也逐渐掀起了“厕所革命”。年,中国政府颁布《关于进一步加强农村卫生工作的决定》,要求在农村继续以改水、改厕为重点,整治环境卫生,预防和减少疾病的发生,促进文明村镇建设。年,政府将农村改厕纳入深化“医改”的重大公共卫生服务项目。年,启动了以农村改厕为重点的全国城乡环境卫生整洁行动,促使农村的卫生厕所普及率迅速提升。—年,中央政府累计投入82.7亿元以改造农村厕所,并实际改造2103万农户的厕所;全国农村卫生厕所普及率从1993年的7.5%提高到年年底的74.1%。根据《全国城乡环境卫生整洁行动方案(2015—年)》的目标,农村卫生厕所的普及率在年达到75%,年达到85%。

天下无虫:50年代末期的“灭四害”爱国卫生运动

2014年10月17日,全国爱卫会在河北省石家庄市正定县召开全国农村改厕工作现场推进会,会议认为农村改厕是全面建成小康社会的必然要求,也是提高人民健康水平的重要手段。年11月5日,全国爱卫会发出了《关于进一步推进农村改厕工作的通知》。年12月,习近平在江苏调研时表示,解决好厕所问题在新农村建设中具有标志性意义,要因地制宜做好厕所下水道管网建设和农村污水处理,不断提高农民生活质量;年7月16日,习近平在吉林省延边朝鲜族自治州和龙市东城镇光东村农村调研时进一步指出,随着农业现代化步伐加快,新农村建设也要不断推进,要来场“厕所革命”,让农村群众用上卫生的厕所。因此,近年来关于各地农村的改厕(推广沼气厕所、改旱厕为抽水马桶等)时有进展的报道,每每见诸媒体。

江苏省的农村改厕被认为在全国具有典型性。年之前主要是试点,通过建设“改厕普及村”作为典型,再以点带面,全面推进。—年,江苏省逐年加大改厕资金投入,累计达56亿元。截至 2013年年底,全省累计改建农户卫生厕所822万座,卫生厕所普及率从56%提高到94%,其中无害化卫生厕所的普及率已达82%。改厕的成功使江苏农村的寄生虫病感染率和肠道类传染病的发病率,自年以来,分别下降51.8%和 36.7%。实施改厕工作,通常是卫生计生部门、爱卫办主导,农林部门负责沼气池建设,住建部门负责农村新(翻)建住房配套无害化厕所。具体做法是在村里先做好几家改厕示范户,组织群众观摩,激发农户改厕的动机;同时也编印技术手册免费发放,培训改厕技术人员等。除了三格式、双瓮漏斗式、沼气式等粪尿处理模式,在条件具备的地方,则推广污水的相对集中处理。例如,在苏南一些人口相对密集的村庄,建设相对集中的小型生活污水处理设施;在一些重点集镇,则在乡镇卫生院及公路沿线加油站等建设无害化公厕等。国家对农村家庭卫生厕所的定义是,有墙壁、屋顶和门窗,面积不低于2平方米,既可以是抽水厕所,也可以是旱厕,但必须设置地下沼气池,以便对粪便做无害化处理。全国各省、市、自治区均被要求彻底改造农村的未达标厕所,在这个过程中,各地也分别发展出各有特色的沼气厕所式样,例如,山东的“三通沼气式”、河南的“双瓮漏斗式”、辽宁的“四位一体六栅式”、宁夏的“双高式”、江苏的“三格式”等 。 这些样式大同小异,均以对排泄物的就地无害化处理为基本功能。由于中央和地方政府的强力主导和资金投入,举凡同意新建或改建卫生厕所的农户,均可得到一定的现金资助和技术指导,因此,农村改厕的进展较为顺利。

陕西省属于西北较为缺水的干旱地区,乡村厕所以旱厕为主,农村改厕面临的形势较为严峻[21]。全省农户总数约711万,截至年年底,完成了361.18万农户的厕所改造,卫生厕所的普及率为51.48%,粪便无害化处理率为42.88%。截至目前,改厕已经使得肠道传染病发病率由年的30.25/10万下降到年的19.50/10万,但总体而言,陕西农村的改厕进程仍较大幅度地落后于全国平均水平。究其原因,部分地是与东南沿海经济发达省份不同,陕西农村的乡民对改厕费用感受到的负担更重。在关中、陕北等地建设一座双瓮漏斗式卫生厕所,至少需要元,在陕南建成一座三瓮式卫生厕所,至少需要1800元,或建成一座三格式卫生厕所,至少需要2800元。尽管政府有一定的补助,农户仍需承担相当的费用。由于《陕西省农村改厕工作“十三五”规划》所承诺的改厕目标,仍是要在“十三五”收官之年,亦即年,将农村卫生厕所普及率提高到85%以上,因此,省内各地各基层政府,均感受到极大的压力。

比较而言,旅游景区和大中城市的公厕改革,主要是强化管理和增加投资,农村改厕却始终面临着很多乡民习以为常的观念和行为的阻滞,其中最常见的是认为没有必要。改厕进展比较顺利的地方,往往是经济和生活条件较好的农村,乡民们对改厕高度认同,积极参加或配合,改厕工程也使村落环境发生良性巨变,增强了人们的幸福感,也缩小了和城市之间的差距。在一些新型农村社区,虽然有一些长期持有节俭观念的中老年居民,对于抽水马桶的冲水觉得“浪费”,但年轻一代感到非常满意[22]282-283。 眼下,在一些富足的乡村甚至还形成了新的择偶标准,如果男方家没有卫生厕所,姑娘就不倾向于同意这门亲事。但毋庸讳言,在不少地方,尤其是在较为贫困的地区和边远的山区,改厕并非一帆风顺。除了居住分散,改厕难以形成集中连片的效应外,“没人、没钱、没观念” 则被指出是农村改厕的三个难点[23]。农村出现“过疏化”现象,青壮劳动力多外出打工不在家,改厕却需要动土,也需要技术,故留守老人们多倾向于拖着;还有不少农民认为花钱费功夫改造旱厕不值当,这就属于观念问题[24]。类似的观念或认知问题,还有认为厕所本该就是脏的, 拉撒的地方不需要那么讲究,或一下子难以习惯沼气厕所一年两次的清理作业等。

五 发展、卫生和文明:支撑厕所革命的“言说”

当前中国社会的厕所革命,实际是由几个彼此关联,但又性质不尽相同的板块所构成:一是都市化进程中居民室内卫生间抽水马桶的普及;二是观光景点、景区提升厕所服务的“旅游厕所革命”;三是作为市政公共设施需要强化投资和管理的“公厕革命”;四是农村以旱厕改良和建设无害化卫生沼气厕所为主的“改厕”运动;五是尚未真正展开的机关企事业单位和公共服务设施的内部厕所向公众开放。

尽管不同板块的厕所革命各有侧重,但中国社会的有关话语大体上共享着一些颇为相同或类似的表述。首先是“发展”的“言说”,这是在社会经济发展的延长线上理解和定位当前的厕所革命。尤其是农村改厕的目标,到年必须把集中式供水的人口比例和卫生厕所的普及率提升至 85%,这既是国内政治话语体系,亦即到 2020年全面建成小康社会这一总目标的一部分,同时也是参照或援引了联合国的“千年发展目标”之一,亦即在年之前将人与粪便卫生地隔开之设施的全球普及率提高到75%,中国在这方面不仅不能拖后腿,还试图作出一些自己的贡献。借助联合国的项目和理念以推动中国乡村厕所改良的实践,确实是非常合理的决断。有关“发展”的诸多理念,比起直接借鉴西方国家而言,中国其实更乐意透过联合国的有关机制来导入。事实上,中国农村的改厕既有国内爱国卫生运动的轨迹可寻,也有对联合国儿童基金会所提倡的全球厕所革命予以积极响应的背景。中国政府在和西方国家就“人权” 等议题发生争执时,往往是把“发展权”视为人权的最基本内容,因此在涉及“发展”问题时,也最乐意和联合国合作[25]。

环顾当今世界,厕所状况依然是区分“发达”和“不发达”最为明晰的标准,而长期以来的中国内地厕所,确实是非常确定和清晰地呈现出自身作为发展中国家或地区的身份。不仅如此,厕所革命同时也是国内的重大“发展”问题之一。长期以来,中国社会始终面临严重的城乡发展差距,而厕所环境可以说是城乡差距中最为明显、直观和突出的表现,也因此,尽快改善农村厕所状况,彻底改变农村卫生面貌,缩小其和城市的距离,对于改善农民生活品质,提升农村幸福指数具有不言而喻的重要性。“小康不小康,厕所算一桩。”数十年来的农村发展虽然取得了巨大成就,但改厕是进一步提升全面建成小康社会之底线的重要举措。农村的厕所革命其实也是农村城镇化进程难以绕开的必由之路,只有改厕成功,农民才能过上和城里人差不多同样有尊严和体面的生活。对于已经成为世界第二经济大国的中国而言,旅游景点、景区的旅游厕所和大中小城市街区的公共厕所固然重要,但在农村推广卫生厕所则更为重要。

中国厕所革命的第二套话语,便是卫生科学的“言说”。尤其在农村,人畜排泄物的管理不善带来的卫生问题,被认为是必须改革的最大理由。长期以来,农村大约80%的传染病是由厕所粪便的污染和饮水不卫生引起的。由于厕所状况堪忧,人畜排泄物管理不善,上述状况一直难以彻底改变。在中国一般的农村,病原学、细菌学、防疫科学、流行病学等卫生科学基本知识的渗透依然非常有限。信奉“不干不净,吃了没病”或“眼不见为净”之类日常生活理念的乡民,依旧为数众多。直至21世纪初,在农村改厕运动获得重大进展之际,依然有在乡村开展卫生知识补课的必要。需要指出的是,改厕运动的卫生“言说”并不是突然形成的,它其实一直是中国基层卫生防疫系统长期以来的工作用语。当然,若再进一步,这一“言说”还可以上溯至晚清,中国有识之士借助西方卫生科学的知识和理念,致力于“卫生救国”“卫生强国”的各种努力[20]40-44。城乡厕所革命所共享的第三套话语是“文明”。厕所革命被说成是一项“国家文明工程”, 其目的是要提升中国“厕所文明”的水准,这是公共媒体和政府的基本言说。如果说对于“厕所文化”的不同,或许还可以有基于文化相对主义立场的解说,那么,对于“厕所文明”的概念,由于它是衡量不同的社会或族群约束其人们的排泄行为以及应对和处理排泄物方面所达到的科技水平和社会治理高度,因此,确实也就难以回避高低优劣的排序。中国社会在这方面较为通俗的表现,例如,“物质文明看厨房,精神文明看茅房”,还有很多地方男厕所的便池前方写有“向前一小步,文明一大步”等,都是这个意思。中国官方的基本表述也如新华社的报道,引用了世界厕所组织发起人的观点:“厕所是人类文明的尺度。”厕所虽小,却是全世界通用的嗅觉语言和视觉语言,是文明沟通中最短的直线,体现了文明进化的历程[26]。有关“文明”的言说,既有强调国家和民族层面的,也有强调个人层面的。前者把厕所视为国家文明程度的标志,有媒体甚至指出 ,“厕所文明”欠缺的国家,难以真正进入世界文明之列;后者是把“厕所文明”说成是公民素养问题,认为厕所好坏既事关国家形象,又体现国民文明修养。例如,陕西省商洛市对“文明市民”的要求有“十不准”之说,包括有不准随地便溺等。类似这些,中国各个城市均在推动的相关规范,眼下正在日益形成如德国学者诺贝特·埃利亚斯所说的那种“外部强制”,一旦它们内化为个人对自己行为的“自我监督”和“自我控制”,那么,包括厕所文明在内的“文明化”的进程,就会形成日趋严格及明确的走向[27]251-252。

然而,中国公共媒体和官方话语中还有另一套颇令国人自豪的“文明”言说,例如,中国是文明古国,数千年文明史一直没有中断,中华文明对人类作出了巨大贡献等。但每逢奥运会、世博会和中国需要向国际社会展示形象时,上述关于“文明”的言说有时就会相互抵触。此文明非彼文明也,一是古代文明,一是现代文明,古代中国文明的辉煌并不能掩饰中国社会现代(厕所)文明缺失的尴尬。中国古代文明体系,在厕所及排泄问题上,除了予以优雅地迂回或忌讳地表述之外,并没有留下多少值得夸耀的遗产。中国常自诩自古以来为“礼仪之邦”,但因传统文化一向视厕所为不齿、不屑,从而无法认真对待它。虽然让富于民族自豪感的中国人,依照西方的(厕所)文明标准来规定自己的行为,似乎有些别扭[28]119,但如今,厕所成为关系到国计民生、国家形象的大问题,“文明”的言说也成为国人自我激励以改变现状的动力。从中国传统的并不那么令人骄傲的厕所文化,经由厕所革命的洗礼,发展到现代的不再令国人尴尬的厕所文明,这是当代中国社会实现全面现代化或按照中国的说法,全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的必由之路,舍此别无捷径。

笔者认为,在上述几种基本“言说”之外 ,厕所革命还特别与现代国家之市民社会的“公共性”问题密切相关。作为市政工程体系的一部分,城市厕所和下水处理系统往往是社会公共体系中最基础的环节,城市的标准化公共厕所必须能够满足市民需求。显然,这样的“厕所文明”无法由个人单独建构,厕所问题从一开始就不是个人层面的问题,它必须是政府和社会公共体系的义务。政府与其抱怨市民的“方便”不够文明,不如检讨作为供给侧和管理侧的基本责任。在中国,厕所问题实际还是更为复杂和深刻的社会结构性问题的一部分,除了城乡差距,屡屡被指出的“内部厕所”恰好可以反映这一点。早在1994年,上海市就要求沿街单位的厕所对外开放;但在南京市,直到最近,仍有民政局办公大楼拒绝前来办事的市民使用其厕所的情形[29],遗憾的是,类似的情形绝非孤例。因此,各地的厕所革命往往就内涵有敦促“内部厕所”向市民开放的内容。欠缺公共性的“内部厕所”的存在,意味着中国社会的分层结构往往会以“内 / 外”区隔的逻辑突显出来。不仅如此,中国社会之公共性的欠缺,还经常体现为城市小区的居民们对于公共厕所建设的普遍性“邻避”现象,遗憾的是目前有关“邻避”问题的研究,还很少触及到公厕的“邻避困境 ”[30]19-20 。

结 语

汉语在描述日常生活的琐碎时,常使用“柴米油盐酱醋茶”“衣食住行”或“吃喝拉撒睡”(上海话称“吃喝屙汰睡”)之类约定俗成的表述 ,这些词汇如实反映了人们对排泄、如厕和厕所问题的态度:通常漫不经心,但也承认它是日常生活回避不了的一部分。年6月,由过士行编剧、林兆华导演、国家话剧院演出的话剧《厕所》,通过对一位普通的“ 胡同看厕人”几十年间经历的描述,表现了厕所、如厕者,进而还有整个社会的变迁。把厕所和如厕场景搬上舞台、 屡爆粗口的台词以及围绕排泄物发生的故事,均使这部话剧备受争议,但它的主题正是“人的尊严”。若是撇开对它的艺术批评,仅从本文的视角出发,其对 30年间中国厕所文明的成长,可以说是颇为恰当的阐释。

《厕所》剧照

眼下正如火如荼地在中国各地城乡开展的厕所革命,终将逐渐地改变中国民众日常生活中那些最难以为人们所自觉到的观念的深层,亦即涉及排泄的行为、观念和环境的全面改观。我们不难想象,当代中国的厕所革命将会在多大程度上提升一般人民的生活品质,并满足普通民众获得清洁、舒适、安全、便捷以及很有尊严感之排泄环境的美好愿景。但我们也知道,这场革命比起生活革命的其他任何层面都将更为深刻、困难和曲折,因为它要求每一个中国人在此问题上都能够真正地迈向觉醒。唯有如此,那个困扰了中国人百年之久的“尴尬”才能最终彻底地烟消云散。

但必须指出的是,无论中国的厕所文明已经和将要发展到怎样的高度,它也无法避免地具有脆弱性,这是因为支撑着现代厕所文明的基础设施,亦即复杂的城市上下水道体系,原本就始终是脆弱的。如果我们不把厕所问题局限于“卫生间”及其周边的那些有限的事象,而是把它和更为庞大的废水处理系统,和中国社会的水资源、水环境和中国社会的公共性缺失等问题相互联系起来,那么,厕所问题其实乃是中国社会总问题的冰山一角,眼下的厕所革命之于中国社会而言,还是有很漫长的路程要走。

参考文献

[1]周星.生活革命与中国民俗学的方向[J].民俗研究,(1):5-18.

[2]约翰·奥尼尔.身体五态:重塑关系形貌[M].李康,译. 北京 :北京大学出版社,.

[3]戴 维·英格利斯.文化与日常生活[M]. 张秋月,周雷亚,译.北京:中央编译出版社,.

[4]丹尼尔·哈里森·葛学溥.华南的乡村生活——广东凤凰村的家族主义社会学研究[M].周大鸣,译.北京:知识产权出版社,.

[5]杨懋春. 一个中国村庄:山东台头[M]. 张雄,沈炜,秦美珠,译.南京:江苏人民出版社, .

[6]许烺光.驱逐捣蛋者——魔法·科学与文化[M].王芃,徐隆德,余伯权,译. 台北:台湾南天书局有限公司,.

[7]阿南透.民俗学视野中的消费[M].赵晖,译.//王晓葵,何彬.现代日本民俗学的理论与方法.北京:学苑出版社,.

[8]仲富兰 . 现代民俗流变[M]. 上海:生活、读书·新知三联书店上海分店,.

[ 9 ]娄晓琪. 我所亲历的“厕所革命”[N]. 人民日报(海外版),08-01(08).

[10]中国“厕所革命”的30年故事[N].人民日报(海外版),08-01(08).

[11]朱嘉明. 中国:需要厕所革命[M]. 上海:生活·读书·新知三联书店上海分店,1988.

[12]沈嘉.世界厕所峰会在京开幕京沪承诺厕所发展规划[EB/OL].(11-17).

[13]单金良,陶颖.北京将每年新建改造400座公厕男女空间4比6[N].法制晚报,11-17.

[14]宿青平.大国厕梦[M].北京:中国经济出版社,2013.

[15]李金早. 旅游要发展,厕所要革命[N].经济日报,-03-19(05).

[16]钱春弦,沈阳.我国今年将开展旅游厕所革命[EB/OL].(-01-15).

01/15/c_1114007540.htm.

[17]鹏善民.公共卫生与上海都市文明(1898—1949)[M].上海:上海人民出版社,.

[18]深町英夫.身体を躾ける政治―中国国民党の新生活運動[M].岩波書店,.

[19]段瑞聡.蒋介石と新生活運動[M]. 慶応義塾大学出版会,.

[20]胡宜.送医下乡:现代中国的疾病政治[M].北京: 社会科学文献出版社,.

[21]梁锦. 农村“如厕”难?陕西将掀起一场“旱厕”革命[EB/OL](.2015-1120).

1120/c226647-27144054.html.

[22]王秀艳.当代社会生活及其意识形态变迁[M].北京:人民出版社,.

[23]史林静. 中国农村的“厕所革命”[N].新华每日电讯,07-27.

[24]葛欣鹏 . 厕所革命,一场“习惯”的较量[N].半岛都市报 ,08-19(05).

[25]刘莉莉.世界厕所峰会代表称使用不洁厕所侵犯人权[N].新闻晨报,11-05.

[26]钱春弦. 握紧“文明尺度”、改造“方便角落”——就“旅游厕所革命”专访国家旅游局局长李金早[EB/ OL].(2015317).

[27]诺贝特·埃利亚斯.文明的进程——文明的社会起源和心理起源的研究[M].袁志英,译.第二卷.北京:生活·读书·新知三联书店 ,.

[28]罗斯·乔治 . 厕所决定健康——粪便、公共卫生与人类世界[M].吴文忠,李丹莉,译.北京:中信出版社,.

[29]南京一民政大楼厕所装密码锁回应称上厕所的太多[EB/OL](. 11-06).

[30]王佃利等.邻避困境[M].北京:北京大学出版社,.